宇宙の成り立ちをめぐって、長年にわたって議論されてきたのが「地動説」と「天動説」です。今この記事にたどり着いたあなたも、「地動説」「天動説」「どっちが正しいのか」と気になって検索したのではないでしょうか。実はこの2つの説は、単なる天文学の理論にとどまらず、人類の歴史や価値観にも大きな影響を与えてきた重要なテーマです。

本記事では、地動説と天動説の違いや特徴を、初めて学ぶ方にもわかりやすく解説します。また、歴史的にどのような経緯でこの2つの説が対立し、やがて地動説へと転換していったのか、その背景を丁寧に掘り下げていきます。さらに、これらの理論を唱えた人々がどんな人物だったのかにも触れながら、彼らの思想や行動が科学の発展にどうつながったのかを紹介します。

加えて、地動説と天動説を題材にした漫画・書籍・映画なども取り上げ、楽しみながら知識を深められるコンテンツも紹介します。この記事を読み終えるころには、「地動説と天動説、どっちがどう正しいのか?」という疑問に自信を持って答えられるようになるでしょう。

- 地動説と天動説の基本的な違い

- 歴史的な背景と論争の経緯

- 地動説と天動説を唱えた人物の役割

- 漫画・書籍・映画を通じた理解の深め方

- 地動説と天動説の基本的な違い

- 歴史的な背景と論争の経緯

- 地動説と天動説を唱えた人物の役割

- 漫画・書籍・映画を通じた理解の深め方

この記事で紹介している商品

地動説と天動説はどっちが正しい?

地動説とは何かをわかりやすく解説

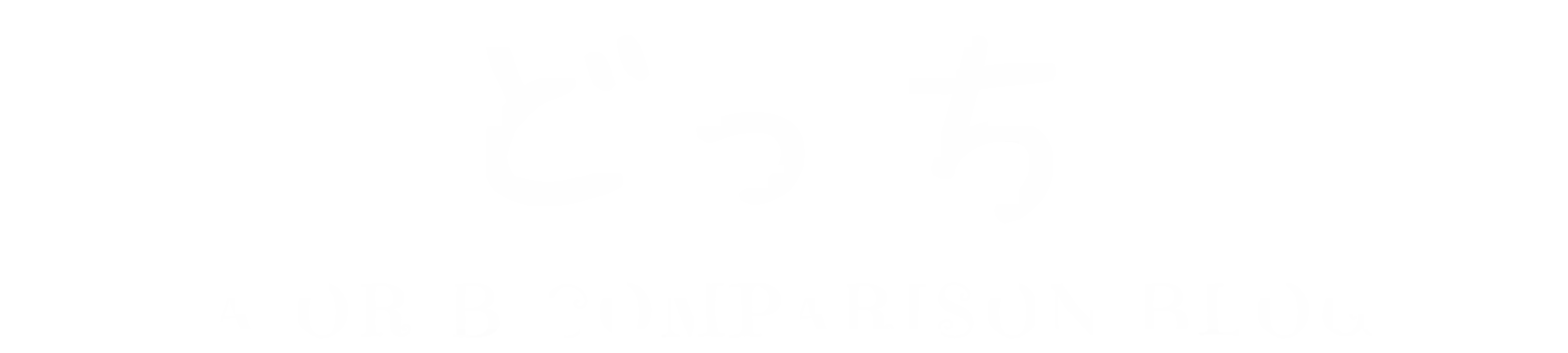

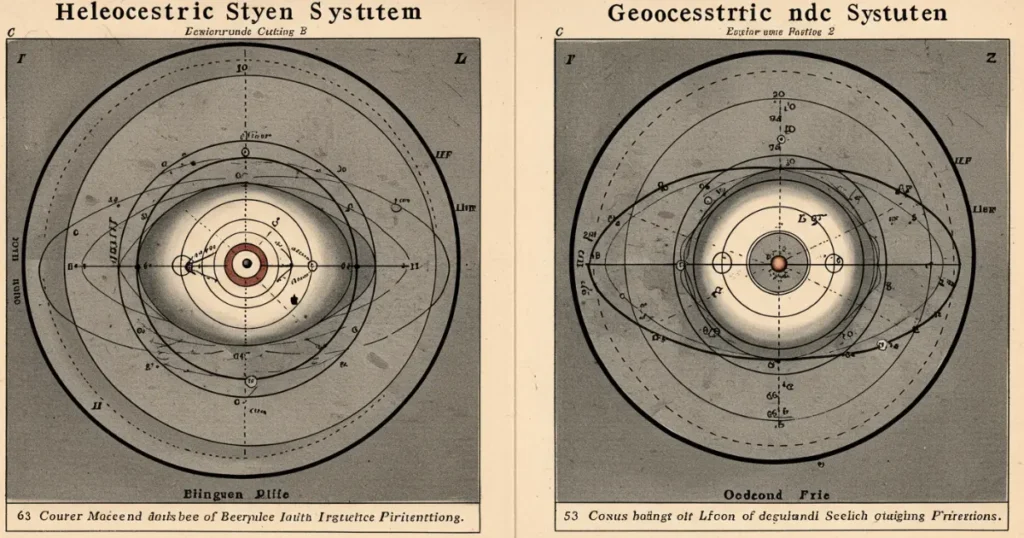

地動説とは、「地球が宇宙の中心ではなく、太陽のまわりを回っている」という考え方です。現在の私たちが学校で学ぶ一般的な宇宙のイメージは、この地動説に基づいています。

この考えが有名になったのは、16世紀のポーランド人天文学者コペルニクスが地動説を体系的にまとめたことがきっかけでした。コペルニクスはそれまで主流だった「地球が宇宙の中心である」という天動説に疑問を持ち、観測データに基づいて地動説を提唱しました。

例えば、地動説では四季の変化や星の見え方の違いを、地球の自転や公転によって説明できます。これは現代の科学でも証明されている自然現象です。また、太陽を中心に置くことで、惑星の動きをより合理的に説明できるようになりました。

一方で、当時の人々にとってはこの説は受け入れがたいものでした。人類の感覚として、地面は動いておらず、空の天体が動いているように見えるからです。また、宗教的な教義とも衝突し、多くの論争を引き起こしました。

このように地動説は、私たちが今知っている宇宙の見方の出発点であり、科学的思考の大きな転換点を示しています。初めて聞く方にとっても、「地球が動いている」という考えは、現在の自然現象の理解に欠かせない基本的な概念です。

天動説とは何かをわかりやすく解説

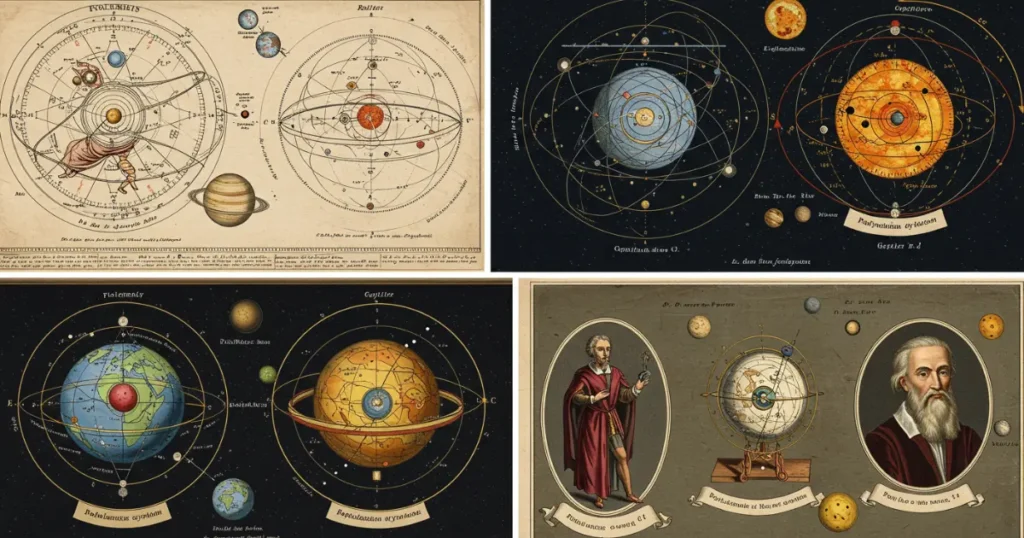

天動説とは、「地球が宇宙の中心にあり、太陽や月、星が地球のまわりを回っている」という考え方です。これは古代から中世にかけて広く信じられていた宇宙観で、特に古代ギリシャのプトレマイオスによって体系化されました。

この理論の最大の特徴は、人間の視点に基づいているという点です。例えば、私たちが空を見上げると、太陽や月が地球のまわりを動いているように見えます。この見た目に一致する形で宇宙を説明したのが天動説です。

本来は、目に見える現象をできるだけそのまま説明しようとしたもので、数学的な工夫によって天体の複雑な動きも理論に当てはめていました。実際には、惑星の逆行運動などを説明するために「周転円」などの仕組みを導入し、精密に予測ができる面もありました。

しかし、次第にこの理論には無理が生じていきます。観測技術が発達し、天体の動きを正確に追えるようになると、天動説では説明が難しい現象が増えていきました。

とはいえ、天動説は決して「間違いだった」と簡単に片付けられるものではありません。当時の技術と知識の中では、最も合理的な宇宙モデルだったからです。このように、天動説は人類の宇宙理解の第一歩として、大きな意義を持っていたといえるでしょう。

地動説と天動説の歴史的な背景

地動説と天動説の論争は、単なる科学的意見の違いではなく、宗教、哲学、社会的価値観までを巻き込んだ大きな転換点でした。ここではその背景を振り返ります。

古代ギリシャでは、アリストテレスやプトレマイオスによって天動説が理論化され、人間中心の宇宙観が広まりました。この時代、人間は地球という「特別な場所」に住む存在であるとされ、その前提に立つ天動説は多くの人にとって自然な考え方でした。

一方で、地動説の発想自体は紀元前のギリシャにも存在していましたが、主流にはなりませんでした。なぜなら、地球が動いているという感覚は直感的に理解しにくく、宗教的・哲学的に受け入れられなかったからです。

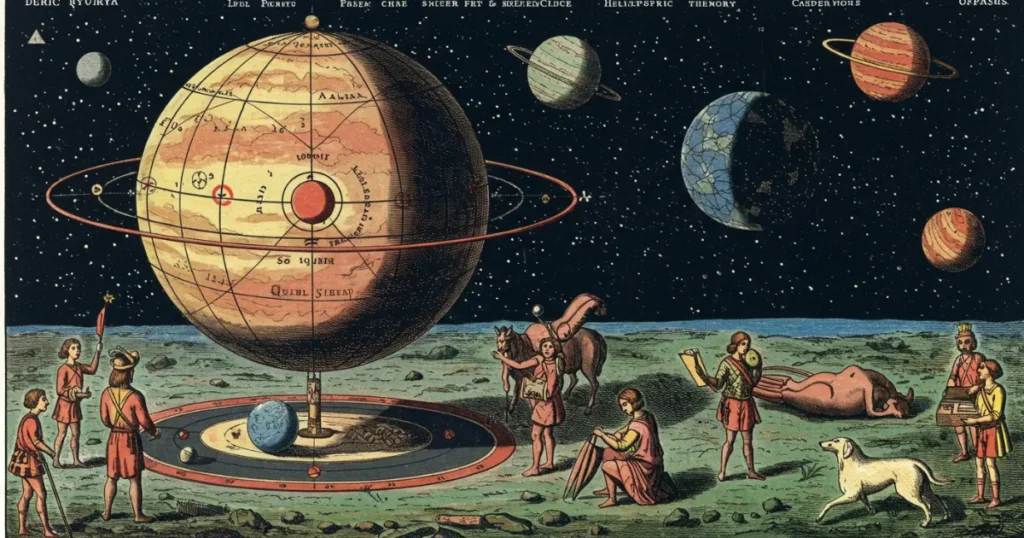

しかし、中世ヨーロッパに入り、ルネサンスの影響で自然観や人間観に変化が起こります。その中でコペルニクスが地動説を再提唱し、続くガリレオ・ガリレイやケプラーが観測と理論をもとに地動説を強化しました。

特にガリレオが望遠鏡で木星の衛星や金星の満ち欠けを発見したことは、天動説の限界を明確にしました。これにより、地動説の信頼性は徐々に高まり、やがてニュートンによる万有引力の理論でその正しさが広く受け入れられるようになります。

このように、地動説と天動説の対立は、科学的発見だけでなく、社会や宗教の枠組みにも大きな影響を与えた出来事だったのです。

地動説と天動説の論争とは?

地動説と天動説の論争とは、宇宙の中心がどこにあるのか、そして地球が動いているのか否かをめぐって、科学者や宗教関係者の間で長期間にわたって続いた意見の対立を指します。この論争は、単に天文学の理論にとどまらず、人間の世界観や宗教観までを揺るがす深いテーマでした。

特に大きな注目を集めたのは16世紀から17世紀にかけてのヨーロッパです。この時代、コペルニクスが地動説を提唱したことにより、従来の天動説との激しい衝突が起こりました。カトリック教会は聖書の記述に基づき地球中心の天動説を支持しており、それに反する地動説は教義への挑戦とみなされました。

例えば、ガリレオ・ガリレイは観測により地動説を支持しましたが、その主張によって異端審問にかけられ、有罪判決を受けています。このように科学的証拠をもってしても、当時の社会では地動説の受け入れは困難でした。

論争は科学の進展とともに次第に収束していきましたが、真理の追求が宗教や権力とぶつかる典型例として、今なお語り継がれています。現在の価値観では信じがたい話ですが、当時の人々にとっては宇宙の構造そのものが命がけの議論の対象だったのです。

地動説と天動説が変わった理由とは

地動説と天動説のどちらが正しいかという見方は、時代とともに変化しました。その理由は、天文学の発展と観測技術の向上によって、地動説のほうがより現実に即した説明ができると証明されたからです。

かつて天動説が信じられていたのは、太陽や星が動いて見えるという日常的な感覚に一致していたからです。さらに、キリスト教の教義とも整合しており、宗教的な支えがありました。ところが、こうした見た目や信仰に頼った理論は、観測データの精度が上がるにつれて矛盾が露呈するようになります。

例えば、惑星の逆行運動(後ろ向きに動いて見える現象)は天動説では複雑な仕組みで説明されていましたが、地動説なら地球の動きによる見かけ上の現象として簡潔に説明が可能でした。また、ガリレオの望遠鏡観測により、金星の満ち欠けや木星の衛星などが発見され、これも地動説の正しさを裏付けるものとなりました。

このようにして、理論の正確さと観測による裏付けが積み重なった結果、地動説が徐々に受け入れられていったのです。ただし、天動説が完全に否定されたわけではなく、当時の人々の宇宙観としては意味のある存在だったことも忘れてはなりません。

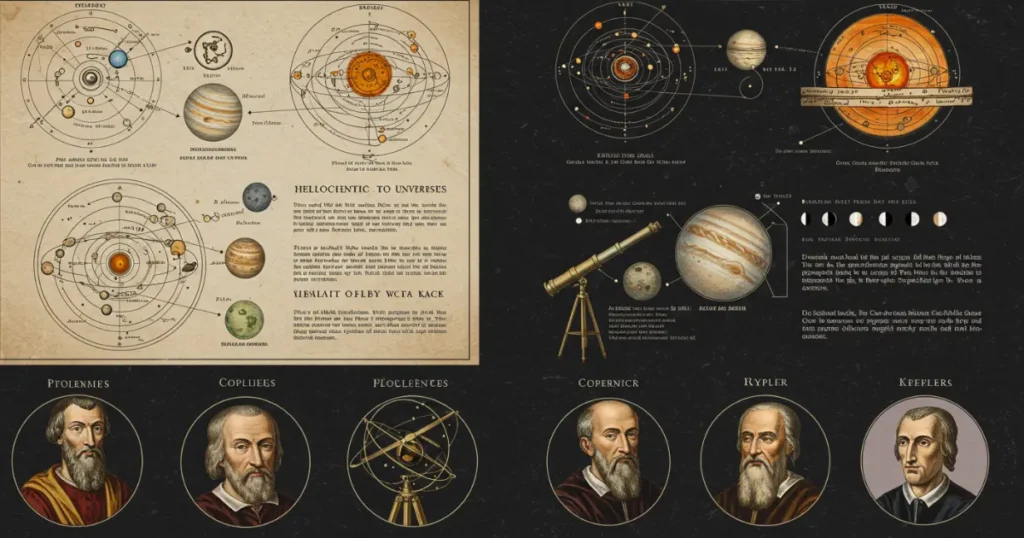

地動説と天動説を唱えた人物たち

地動説と天動説をめぐる歴史には、多くの重要人物が登場します。彼らの考えや観測が、今日の宇宙の理解に大きな影響を与えてきました。

天動説の代表的人物は、古代ギリシャのアリストテレスとプトレマイオスです。彼らは、地球を宇宙の中心とする体系的な宇宙モデルを築きました。特にプトレマイオスの『アルマゲスト』は長らく天文学の教科書として使われ、ヨーロッパ中世の学問に強い影響を与えました。

一方で、地動説の先駆けは紀元前3世紀のギリシャの天文学者アリスタルコスですが、本格的に理論を発展させたのは16世紀のコペルニクスです。彼は太陽中心の宇宙モデルを提案し、その後を追ってケプラーが楕円軌道の法則を発見し、惑星の運動をより正確に説明しました。

さらに、ガリレオ・ガリレイは望遠鏡による天体観測によって、地動説を裏付ける証拠をいくつも発見しました。彼は宗教との対立にも直面しながら、科学の進展を押し進めた人物として高く評価されています。

このように、地動説と天動説を支えた人物たちは、それぞれの時代の知識や信念の中で最善を尽くして宇宙を理解しようとしました。その努力があったからこそ、私たちは今、より正確な宇宙観を手にすることができているのです。

地動説と天動説は現在どうなっている?

地動説と天動説の現在の理解とは

現在では、地動説が科学的に正しいと広く認識されています。これは地球が自転しながら太陽の周りを公転しているという考え方で、現代の天文学や物理学の基本にもなっています。人工衛星の運用や宇宙探査も、すべてこの前提に基づいて行われています。

ただし、天動説が完全に無意味というわけではありません。実際、地球上に住む私たちの感覚では、太陽や星が動いているように見えます。そのため、視点を地球に置いた「見かけの運動」という考え方では、天動説的な視点も日常生活や初歩的な天文学の教育などで使われることがあります。

また、プラネタリウムなどで星の動きを再現する際には、あえて地球を中心にして天体が動くように見せることもあります。このように、使い分けがされているのが実情です。

つまり、現在の科学的理解としては地動説が正しいという位置づけですが、場面によっては天動説的な視点も活用されているのです。現代においては、それぞれの理論が使われる文脈や目的によって評価されていると考えると、より理解しやすくなるでしょう。

天動説は本当に間違いではないのか

天動説が「間違い」とされる背景には、地球が動いているという現代の観測結果があります。ただし、完全に否定されるべきかというと、少し複雑な事情があります。なぜなら、視点を変えれば天動説にも一定の合理性があるからです。

たとえば、地球から見た太陽や月の動きは、まるでそれらが地球の周囲を回っているかのように見えます。これは日常的な感覚と一致しており、天動説はその直感的な観測をもとにした体系だったのです。天文学の初歩や星座観察などでは、天動説の枠組みを用いると理解しやすい場面も多くあります。

さらに、ニュートン以降の物理学では、どの視点を基準とするかによって「動く」「止まる」の定義が変わるとされています。この考え方を使えば、地球を静止させ、宇宙全体が動いているように捉えることも可能です。

もちろん、正確な物理法則の説明には地動説の方が適していますが、「天動説=完全な誤り」と断じるのはやや極端かもしれません。あくまで理論としての有用性や観察の視点によって、意味が変わってくると考えるのが妥当です。

天動説にある矛盾点を整理する

天動説は古代から中世にかけて多くの人々に支持されていましたが、やがて科学的な観測によって多くの矛盾が明らかになりました。ここでは代表的な矛盾点を整理してみましょう。

まず最も大きな矛盾は、惑星の逆行運動です。これは惑星が一時的に後戻りして見える現象ですが、天動説ではこの動きを説明するために、惑星が小さな円(周転円)を描いて動いているという複雑な理論を持ち出す必要がありました。一方、地動説では地球自身の動きによる見かけ上の現象として簡単に説明できます。

また、金星の満ち欠けの観察も天動説と矛盾します。ガリレオが望遠鏡で金星の姿を観察したところ、月のように満ち欠けしていることが判明しました。これは金星が太陽の周りを回っている証拠であり、地球中心の天動説では説明が困難です。

さらに、天動説ではすべての天体が地球を中心に動くため、星々の距離や配置を無理に調整する必要があり、理論が次第に複雑化していきました。こうした不自然な補正が多くなることで、理論全体の信頼性が下がっていったのです。

これらのことから、天動説は観測精度の向上に伴って矛盾を抱えるようになり、次第に支持を失っていきました。現在では科学的な整合性を重視する観点からも、地動説が優位であるとされています。

地動説と天動説を題材にした漫画

「地動説」と「天動説」をテーマにした漫画作品として、特に注目されるのが魚豊(うおと)氏による『チ。―地球の運動について―』です。この作品は、15世紀のヨーロッパを舞台に、当時禁じられていた地動説の真理を追求する人々の姿を描いています。

主人公のラファウは、神童と称される少年で、周囲の期待に応えて神学を専攻する予定でしたが、天文学への情熱を捨てきれず、異端とされる地動説の研究に没頭します。彼は、異端思想により投獄されていた学者フベルトと出会い、地動説の証明に命を懸ける決意を固めます。

この作品の特徴は、科学的なテーマを扱いながらも、人間の信念や情熱、そして命を懸けて真理を追求する姿勢を描いている点です。また、地動説を信じる者たちが、時代や立場を超えてバトンを渡しながら、真理の証明に挑む姿は、読者に深い感動を与えます。

『チ。―地球の運動について―』は、2020年から2022年にかけて連載され、全8巻で完結しています。また、2024年10月から2025年3月までNHK総合でアニメ化もされ、さらに多くの人々にその魅力が伝わりました。

このように、地動説と天動説を題材にした漫画作品は、科学的な知識だけでなく、人間の情熱や信念を描くことで、読者に深い印象を与えるものとなっています。

地動説と天動説を題材にした書籍

地動説と天動説に関する書籍は、子ども向けから専門的な研究書まで幅広く存在します。中でも、科学の歴史や思想の変遷を描いた書籍は、これらの理論が生まれた背景や社会的なインパクトを理解するうえで役立ちます。

たとえば、ブルーノやガリレオなど、地動説を支持した人物たちの人生に焦点を当てた伝記本は非常に読み応えがあります。彼らがなぜ命をかけてまで天動説に反論したのか、その思想的な葛藤が丁寧に描かれています。

他にも、『世界を変えた科学論争』のように、地動説と天動説の対立を軸に科学の進歩を読み解く書籍もおすすめです。こうした本は、単なる知識の列挙ではなく、思考の広がりを促す内容が多く含まれています。

一方で、入門書の中にはイラストや図解を使って概念をやさしく説明するものもあり、科学に苦手意識がある人でも安心して読むことができます。書籍選びでは、自分の理解度や関心に応じたものを選ぶことが大切です。

地動説と天動説を題材にした映画

映画の中には、地動説と天動説を題材にして人類の知的挑戦を描いた作品があります。特に、科学史上の転換点として知られるコペルニクスやガリレオの人生を取り上げた伝記映画は、思想や信仰と科学の衝突を深く掘り下げています。

代表的な作品の一つに『ガリレオの生涯(Galileo)』があります。この映画では、ガリレオが地動説を主張したことでカトリック教会と対立し、異端審問を受けるまでの経緯がドラマティックに描かれています。科学の真実を追求する姿と、当時の社会体制との摩擦がリアルに表現されており、視聴後には多くのことを考えさせられるでしょう。

また、最近ではアニメーションやドキュメンタリーの形でも、こうした天文学の歴史をテーマにした作品が登場しています。教育機関や科学館で上映されることもあり、子どもでも興味を持ちやすい内容に仕上げられています。

映画は視覚的な表現を通じて、時代背景や登場人物の内面に深く入り込めるメディアです。そのため、地動説と天動説という抽象的なテーマを感情的に理解するのに効果的な手段といえるでしょう。

地動説と天動説はどっちが正しいのかを総まとめ

最後にこの記事のポイントをまとめておきます。

- 地動説は地球が太陽のまわりを回っているという考え方

- 天動説は地球が宇宙の中心であり他の天体が回っているという説

- 現代の科学では地動説が正しいとされている

- 地動説は観測精度の向上で証明され支持を集めた

- 天動説は見た目の直感に基づいた古代の合理的なモデル

- 天動説の限界は金星の満ち欠けや惑星の逆行運動などで露呈した

- 地動説を体系化したのは16世紀のコペルニクス

- ガリレオやケプラーが地動説を理論と観測で補強した

- 天動説はアリストテレスやプトレマイオスにより確立された

- 地動説と天動説の論争は宗教や社会の価値観とも密接に関係していた

- 天動説は観測者の視点によっては今でも用いられる場面がある

- 天文学の教育やプラネタリウムでは天動説的な表現も活用されている

- 『チ。―地球の運動について―』は地動説を題材にした代表的な漫画

- 書籍では科学論争や偉人の伝記を通じて理解を深められる

- 映画作品では科学と宗教の対立をテーマにした作品が多く存在する