レターパックを利用する際、ポストの左右どっちに投函すればよいのか迷う人は少なくありません。

特に、レターパックライトやレターパックプラスといった種類ごとに適切な差し出し方があるため、正しい知識が求められます。ポストには左右で異なる投函口が設けられている場合が多く、それぞれに対応した郵便物の種類が明確に分かれています。

間違って投函しても届かないわけではありませんが、仕分け作業の負担や処理速度に影響することもあるため、注意が必要です。

この記事では、レターパックを正しく投函するためのポイントをはじめ、レターパックライトとレターパックプラスの違いや、それぞれの特徴に応じた使い分け方を詳しく解説します。

また、どっちが早く着くのかといった疑問や、レターパックを安く買う方法についても具体的に紹介していきます。

初めて使う方から日常的に利用している方まで、知っておくと便利な情報を網羅した内容になっています。

- レターパックライトとプラスの正しい投函口の位置

- ポストの右側と左側の用途の違い

- 投函口を間違えた場合の影響と対応方法

- ポストに入らないときの適切な対処法

- レターパックライトとプラスの正しい投函口の位置

- ポストの右側と左側の用途の違い

- 投函口を間違えた場合の影響と対応方法

- ポストに入らないときの適切な対処法

この記事で紹介している商品

レターパックをポストに投函するならどっちが正しい?

レターパックライトはポストのどっちに投函するのが正しいか

レターパックライトをポストに投函する際は、基本的に「右側の投函口」を使用するのが正しい方法です。多くの郵便ポストには2つの投函口があり、左側は「はがき・定形郵便物」用、右側は「それ以外の郵便物」用と分かれています。レターパックライトはA4サイズの専用封筒に荷物を入れて送るタイプの郵便物で、定形郵便には該当しません。そのため、右側の投函口に入れるのが適切です。

このような区分けがされているのは、郵便物の種類ごとに仕分け作業の効率を高めるためです。はがきや手紙のようにサイズや厚さが規格化された郵便物は、機械で一括処理しやすいため左側に集められます。一方で、厚みやサイズがバラバラなレターパックなどは手作業による仕分けが必要なため、右側に投函する設計になっています。

ただし、万が一誤って左側に入れてしまっても心配する必要はありません。ポストに入れられた郵便物は、最終的に郵便局で確認・仕分けされるため、配送そのものに支障が出ることは基本的にありません。ただ、仕分け工程での手間が増えるため、正しい側に投函することが望ましいと言えるでしょう。

さらに、ポストによっては1つの投函口しかないタイプもあります。そのような場合には、サイズが入るかどうかを確認した上で投函すれば問題ありません。投函口に「大型郵便はこちら」などと記載があることもあるので、注意書きをよく読んでから差し出すと安心です。

つまり、レターパックライトをスムーズかつ正確に届けるには、原則として右側の投函口を使いましょう。誤って左側に入れても届かないということはありませんが、郵便局の作業をスムーズにする意味でも、正しい口に入れるのがマナーです。

レターパックプラスはポストのどっちに投函すればよいのか

レターパックプラスをポストに投函する場合も、適切なのは「右側の投函口」です。理由はレターパックライトと同様で、郵便ポストの右側は「定形外郵便物」や「大型郵便物」など、手作業での仕分けが必要なアイテムを受け付けるための投函口として設計されているからです。

レターパックプラスは、封が閉まる限り厚さに制限がないという特徴があります。これは、たとえば書類だけでなく、小物や商品を入れて発送する人にとって非常に便利な仕様です。しかし、この厚さの自由度ゆえに、場合によってはポストの投函口に入らないこともあります。

このようなときに無理に押し込んでしまうと、封筒が破れたり、中身が傷んだりするリスクがあるだけでなく、郵便局の回収作業にも支障をきたします。そのため、ポストに入らないときは、最寄りの郵便局窓口へ直接持ち込むのが最善です。また、レターパックプラスには集荷サービスも付帯しており、自宅や職場から集荷してもらうことも可能です。

一方、右側の投函口に正しく入れても、厚みや形状によっては投函できない場合があります。このため、事前にサイズや厚みを確認しておくことが大切です。ポストの投函口は一般的に4cm程度の厚さまで対応しており、それ以上になると物理的に入らないことがあります。

加えて、ポストが1つしかないタイプの古いポストであっても、サイズさえ合えばそのまま投函して問題ありません。ただし、地域やポストの設置状況によってルールや形状が異なるため、案内表示や注意書きを確認するようにしましょう。

レターパックプラスは、右側に投函するのが基本ですが、入らない場合の選択肢として、窓口への持ち込みや集荷依頼を視野に入れると、安心して利用できます。

レターパックを安く買う方法をチェックしよう

レターパックを定価で購入し続けるのは便利ではあるものの、頻繁に利用する人にとっては負担も大きくなりがちです。特にフリマアプリやネットショップ運営をしている方にとっては、1枚あたり数十円の差でも年間に換算すればかなりの節約になります。ここでは、レターパックをお得に購入するための具体的な方法を紹介し、それぞれの特徴や注意点も詳しく解説していきます。

金券ショップで購入する

街中の金券ショップは、レターパックを安く手に入れたい人にとって非常に身近な選択肢です。特にオフィス街や駅前にあるような金券ショップでは、レターパックライトやレターパックプラスが数円から十数円ほど安く販売されていることが珍しくありません。1枚単位での購入も可能ですが、10枚セットや20枚セットをまとめて買うことでさらに単価が安くなる場合もあります。

また、金券ショップは現物を手に取って確認できるため、封筒の状態をチェックしてから購入できる安心感も魅力です。ただし、店舗によっては在庫が不安定だったり、取り扱いのない日もあるため、あらかじめ電話などで在庫状況を確認してから足を運ぶのが効率的です。

フリマアプリやオークションサイトを活用する

最近では、メルカリやヤフオクといった個人間取引ができるサイトでも、レターパックがよく出品されています。使いきれなかった分や、法人が余剰分を処分する目的で出品していることが多く、定価よりも安価に取引されることがあります。

この方法の魅力は、うまくいけば定価の1〜2割引で購入できる可能性がある点です。ただし、出品者とのやりとりや、封筒の状態の見極めなど、購入者側の判断力も求められます。信頼性のある出品者かどうか、評価や過去の取引内容をしっかり確認した上で購入するようにしましょう。また、未使用・正規品であること、そして宛名欄などに書き込みがないことも重要です。

法人割引や郵便局のキャンペーンを利用する

個人よりも大量にレターパックを使う法人や店舗では、郵便局との取引実績に応じて割引や特別価格の提案を受けられる場合があります。日本郵便では一定条件を満たした法人に対して特別販売価格を提供しており、年間を通じて大量に使用する場合には大きなコストダウンにつながります。

また、郵便局では時期によってキャンペーンを行っていることがあり、特定の数量以上の購入でノベルティが付いたり、割引価格が適用されたりすることもあります。こうした情報は、窓口で直接問い合わせるか、郵便局の公式ウェブサイトで確認できます。

なお、法人向け販売は契約が必要な場合もあるため、定期的に大量利用する予定がある方は、一度最寄りの郵便局に相談してみる価値があります。

ネット通販や卸売業者をチェックする

レターパックは、アスクルやモノタロウなどの事務用品専門サイトでも取り扱いがある場合があります。これらのサイトでは、まとめ買いを前提とした価格設定になっており、大量購入を前提としたユーザーには向いています。中には送料無料での配送が設定されている場合もあり、時間とコストの両方を節約できるのがポイントです。

また、Amazonなどの大手通販サイトにもレターパックが出品されていることがあります。ただし、価格が定価よりも高く設定されている場合もあるため、必ず送料込みの総額で比較検討するようにしましょう。

安く買う際の注意点

どの方法を選ぶにしても、「安さ」だけで判断してしまうと失敗するリスクがあります。レターパックは再利用ができないため、状態が悪いものや汚れているものを購入してしまうと、結局使えず無駄になる可能性があります。また、フリマサイトなど非公式の購入先では、まれに偽物やすでに使用済みのものが出回っているケースもあるため、信頼性の確認は欠かせません。

購入後の返品や払い戻しができないという点も、事前に理解しておく必要があります。特に大量に購入する際は、自分が使い切れる枚数を考慮し、無駄にならないよう計画的に購入しましょう。

このように、レターパックを安く買う方法には複数の選択肢があり、それぞれにメリットと注意点があります。使用頻度や信頼性、コストパフォーマンスを考えながら、自分にとって最適な購入ルートを選ぶことが大切です。信頼できる手段で賢く入手し、日々の郵送業務をもっと効率的に進めましょう。

ポストの右側と左側の違いをわかりやすく解説

街中や住宅街に設置されている郵便ポストの多くは、投函口が右側と左側の2つに分かれている構造になっています。一見すると大きな違いはないように見えますが、投函口の位置には明確な役割分担があり、どちらにどの郵便物を入れるかによって、郵便局での仕分けや配達の効率が大きく変わってきます。ここでは、それぞれの投函口がどのような用途に対応しているのかを詳しく解説します。

左側:手紙やはがき専用の投函口

左側の投函口は、基本的に定形サイズの郵便物を対象としています。具体的には、以下のような種類の郵便物を投函するのに適しています。

- 通常の手紙(定形郵便物)

- ミニレター

- 通常はがき

- 年賀状

- 招待状や案内状など薄型の封書

これらの郵便物に共通しているのは、「サイズが一定で薄く、軽量である」という点です。このような郵便物は、郵便局での自動仕分け機にかけやすく、処理速度が非常に早いというメリットがあります。そのため、左側にまとめて投函することで、機械による処理がスムーズに行えるようになります。

ポストによっては、「年賀状はこちらへ」といった期間限定の表示がされることもあります。特に12月中旬以降は年賀状専用の投函口として運用されることもあるため、案内ラベルや表示に注意を払いましょう。

ただし、厚みのある封筒や、定形外のサイズに該当する郵便物を無理に左側に投函すると、仕分け機での処理に支障をきたす恐れがあるため、用途に合った使い分けが必要です。

右側:定形外や大型郵便物の投函口

一方の右側の投函口は、定形外郵便や特殊なサイズの郵便物、追跡機能付きの郵便サービスに対応しています。対象となる郵便物には以下のようなものがあります。

- 定形外郵便(A4サイズ封筒、厚みのある書類など)

- 速達郵便

- レターパックライト・レターパックプラス

- スマートレター

- クリックポスト

- ゆうパケット・ゆうメール

- 往復はがき

- 国際郵便物

これらの郵便物は形状や厚みに個体差が大きく、機械での自動処理が難しいため、人の手による確認・仕分けが前提となっています。そのため、右側の投函口は左側よりも大きめに設計されており、比較的厚みのある郵便物でも投函できるよう配慮されています。

なお、投函時には封筒やラベルの記載方法にも注意が必要です。特に速達郵便の場合は封筒の右上や左側に赤い線を引くなど、見やすいように明示することがルールとして定められています。こうした点を押さえておくことで、郵便物がより迅速かつ正確に届けられやすくなります。

また、追跡番号のある郵便物を投函する際は、ラベルがきちんと貼られているか、読み取り可能な状態になっているかも確認しておきましょう。

このように、左右の投函口はただの構造上の違いではなく、郵便物の種類ごとに仕分け処理を効率化するための重要な役割を持っています。投函時にどちらに入れればよいかを知っておくことは、受け取る相手に正しく、そしてスムーズに荷物を届けるための第一歩です。間違えても郵便物が届かないわけではありませんが、利用者のちょっとした気配りが、郵便全体のスムーズな流れを支えているのです。

投函口の左右を間違えた場合はどうなるのか

レターパックやその他の郵便物をポストに投函する際、「うっかり左右の投函口を間違えてしまった」というケースは珍しくありません。ですが、実際のところ、左右を間違えて投函してしまっても、郵便物が届かないという事態にはつながらないため、過度に心配する必要はありません。

郵便局では、ポストから回収したすべての郵便物を改めて確認し、分類・仕分けを行っています。この工程の中で、たとえ間違った側に投函されていたとしても、最終的には正しい区分へ修正されて処理されるため、配達に支障は出ないのが通常です。これは、特にレターパックのように追跡番号付きのサービスであれば、より確実に管理されるため、安心して利用できます。

しかし、左右を間違えることで、郵便局内での作業負担が増えるという点は否定できません。左側の投函口には本来機械仕分け用の郵便物が集まる設計ですが、そこに厚みのある郵便物が混ざると、機械処理に支障をきたすこともあります。逆に、右側には人の手で扱う必要がある郵便物が投函されるため、こちらの作業効率にも影響が出る可能性があります。

さらに注意したいのは、年賀状受付期間中など、ポストが一時的に「年賀状専用」として運用されるケースです。この期間中は左右の役割が変更される場合があるため、ポストに貼られている注意書きをよく確認してから投函するようにしましょう。

言い換えるならば、間違えても郵便は届きますが、正しく使えばより多くの人にスムーズな郵便サービスが提供されます。投函前に、どちらの投函口に何を入れるべきかを再確認する癖をつけると良いでしょう。

レターパックが投函口に入らないときの対応方法

レターパックを投函しようとした際に、「入り口が狭くて封筒が入らない」という経験をされた方も少なくないでしょう。特にレターパックプラスは、厚さの制限がないため、内容物によってはかなり膨らんでしまう場合があります。このような場合、無理に押し込むのは絶対に避けるべきです。

ポストの投函口には物理的なサイズ制限があります。一般的な投函口の厚さは約4〜5cm程度までが基準です。それを超える厚みのレターパックを無理に差し込もうとすると、封筒が破れたり、中身が潰れてしまうだけでなく、ポスト内部の機構を損傷させてしまうおそれもあります。

このようなときは、無理せずに郵便局の窓口に直接持ち込むことをおすすめします。窓口であれば、ポストに入らなかった理由を伝えるだけで対応してくれますし、受付時に追跡用の控えも受け取ることができます。また、レターパックプラスであれば、集荷サービスを利用するという選択肢もあります。自宅や職場で荷物を渡すだけで差出しが完了するため、時間のない方にも便利です。

一方、レターパックライトの場合は厚さ3cmまでという制限があるため、これを超えるとそもそも利用条件外となってしまいます。その際は、別の配送手段への変更が必要です。例えば、ゆうパックやスマートレターなど、目的やサイズに応じた代替手段を検討しましょう。

また、レターパックを投函する際は、あらかじめ内容物の厚みを測り、封筒に収まるように調整しておくことも大切です。商品の詰め方や配置を工夫すれば、規定内に収まることも多いため、事前のチェックがトラブル回避につながります。

このように、レターパックがポストに入らない場合は、焦らずに適切な方法で対応することで、安全かつ確実に発送することが可能になります。

レターパックを出すならポストと窓口どっちが早いか

ポストと郵便局窓口ではどっちが早く届くのか

郵便物を送るとき、「ポストに入れるのと郵便局の窓口に持ち込むのでは、どちらが早く届くのか」と気になる方は多いかもしれません。この点については、差し出すタイミングや郵便局の回収・処理スケジュールによって変わるため、単純な比較は難しいものの、いくつかの基準を知っておくことで判断がしやすくなります。

一般的に、郵便局の窓口に直接持ち込む方が早く処理されやすいとされています。これは、窓口で差し出された郵便物はその場で受付処理され、すぐに仕分け業務に回るためです。特に平日の午前中や昼過ぎまでに窓口に持ち込めば、当日中の集配作業に組み込まれる可能性が高くなります。

一方、ポストに投函する場合は、ポストの集荷時間によってはその日のうちに集荷されず、翌日扱いになることがあります。集荷が終わった直後に投函すると、最短でも翌日の処理となってしまうため、急ぎの郵便物にはやや不向きです。また、ポストによっては1日1回しか集荷されないケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

ただし、すべてのケースで郵便局が早いとは限りません。たとえば、深夜や早朝に郵便物を出したいとき、窓口が閉まっている時間帯であれば、ポストに投函した方が早く出せることになります。また、都市部のメインポストでは集荷回数が多いため、ポストの方が窓口より先に処理されることもまれにあります。

このように、「どちらが早いか」は時間帯と集荷体制次第です。ただ、確実性を求めるのであれば、なるべく早い時間に郵便局窓口から差し出す方法を選ぶのがベターです。特に急ぎの書類や日時指定のない重要な郵便物を送る際には、処理の確実性とスピードの両方を確保できる方法を選びましょう。

ポストに入らないときはどう対処すべきか

レターパックや厚めの封筒をポストに投函しようとした際に「思ったより厚くて入らない」と気づくことは、決して珍しいことではありません。特にレターパックプラスのように厚み制限がない郵便物では、内容物によって封筒が膨らみ、投函口に物理的に収まらなくなることがあります。ここでは、そういった場面で取るべき正しい対処法をいくつか紹介します。

無理に押し込まずその場で中止する

まず最初に大切なのは、無理に押し込もうとしないことです。郵便ポストの投函口には厚さや幅に限度があります。サイズオーバーの郵便物を力任せに差し込もうとすると、封筒が破れたり、中の品物が変形・損傷したりする可能性があります。また、途中で詰まってしまうと、ポストの内部や他の郵便物にも影響を与えかねません。

特に追跡サービス付きの郵便物や書類などを扱っている場合、破損は大きなトラブルに直結します。ポストの前で異常を感じたら、潔く投函を中止し、他の手段を選びましょう。

郵便局の窓口に持ち込む

最も確実で安心なのが、郵便局の窓口に直接持ち込む方法です。窓口ではその場でサイズや厚さを確認してもらえ、問題がなければすぐに受け付けてもらえます。追跡番号がある郵便物であれば、引受の控えが発行されるため、配達状況の確認もでき安心です。

受付時間内であれば、当日扱いになるため配達が遅れることも避けられます。さらに、窓口ではその郵便物に適したサービスの提案を受けられることもあるので、サイズに不安がある郵便物は最初から窓口に持ち込むのも賢い選択です。

集荷サービスを利用する

レターパックプラスのように集荷対応がある郵便物であれば、日本郵便の集荷サービスを利用するのも便利です。インターネットや電話から集荷依頼をすることで、郵便局の配達員が自宅や職場まで郵便物を受け取りに来てくれます。外出が難しい方や、大量の郵便物を扱っている事業者にとっては特に役立つサービスです。

ただし、レターパックライトなど一部のサービスには集荷対象外のものもあるため、利用する前に公式サイトで対象範囲を確認しておくと安心です。

コンビニポストで無理に出さない

最近ではコンビニにポストが設置されていることも多く、ついでに投函しようと考える方もいるでしょう。ただし、コンビニのレジでレターパックを預けることはできません。ポストに入らなかったからといって、店員に手渡しても引き受けてもらえないため注意が必要です。

また、コンビニ設置のポストはサイズが小さいものが多く、大きめの郵便物は入りにくい傾向があります。その場で慌てることのないよう、サイズに不安がある郵便物は最初から郵便局での手続きがおすすめです。

サイズの見直しと別サービスの検討

どうしてもポストに入らない場合には、発送方法を見直すことも大切です。たとえば、内容物を折りたたんで厚みを減らせば、レターパックライトに変更できる場合もあります。逆に、どうしても厚みが減らせない場合には、ゆうパックなど別の配送手段を選ぶ方がスムーズです。

特に重要書類や壊れやすい物品を扱っている場合、より丁寧な取り扱いを受けられる配送方法に切り替えることで、安全性も向上します。

このように、ポストに入らない郵便物は適切な手段を選ぶことで、トラブルなく送ることができます。重要なのは、その場で無理に処理しようとせず、一度立ち止まって安全で確実な方法を検討する姿勢です。発送の計画段階から、サイズや厚さ、対応サービスをしっかり確認しておくことが、スムーズな郵送につながります。

ポストに投函してからいつ届くのか配達日数の目安

郵便ポストにレターパックや郵便物を投函したあと、「いったいいつ届くのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。到着日数の目安を知っておくことで、受取側との連絡や日程調整もスムーズに行えるようになります。

まず、レターパックライトとレターパックプラスの配達スピードは基本的に速達並みとされています。地域によって異なりますが、通常であれば差し出しの翌日〜翌々日には配達されるケースが多いです。特に都市部同士のやりとりであれば、翌日に届く可能性が高く、郵便局の集配体制が整っていればさらに迅速な配達が期待できます。

ただし、投函した時間帯によって配達までの日数に差が出ることがあります。ポストに投函する場合、その日の集荷時間より前に差し出せば当日中に処理が始まるため、最短日数で届けられる可能性が高くなります。逆に、集荷が終わった後に投函した場合は、翌日扱いになるため配達が1日遅れることになります。

また、週末や祝日を挟むと通常よりも配達が遅れることもあります。レターパック自体は土日祝日も配達対象ですが、差出しポストの集荷が休止または少ない場合、処理が翌平日になることがあるため注意が必要です。

さらに、配達日数の正確な目安を知りたい場合は、日本郵便の「お届け日数検索」サービスが役立ちます。差出人と受取人の郵便番号を入力するだけで、おおよその到着予定日を確認できます。フリマサイトやネット取引など、配送スケジュールを明確に伝える必要がある場面では、このツールの活用をおすすめします。

このように、ポスト投函後の配達日数は様々な要因で前後しますが、正しい知識を持っていれば、不安なく発送手続きを進めることができます。時間に余裕を持って差し出すことが、確実な配達への第一歩です。

レターパックライトとレターパックプラスの違いを解説

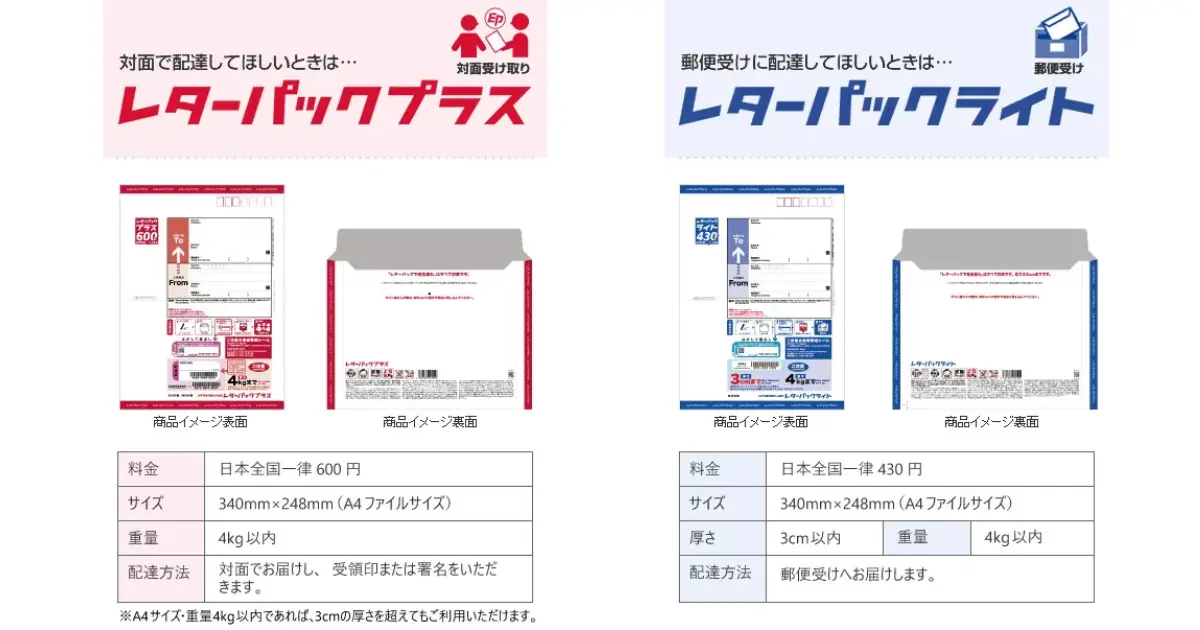

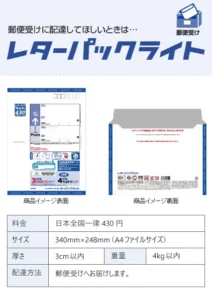

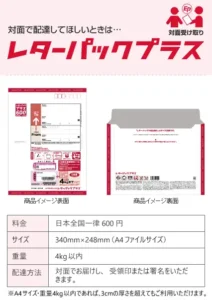

レターパックは、日本郵便が提供する全国一律料金の配送サービスで、追跡機能が付いている点や手軽さから、個人・法人問わず幅広く利用されています。その中でも「ライト」と「プラス」の2種類は用途が異なるため、それぞれの違いを正しく理解することが、ミスのない郵送手続きにつながります。以下では、両者の違いを項目ごとに整理して解説します。

配達方法の違い

もっとも大きな違いは配達の完了方法にあります。

レターパックライトは、郵便受けへの投函で配達完了となります。受領印やサインが不要なので、不在時でも問題なく届けられるのが特徴です。このため、仕事などで日中不在がちの方への配送に向いています。

一方のレターパックプラスは、対面での手渡しが必須です。配達員が直接受取人に届け、受領印またはサインをもらうことで配達が完了します。不在の場合は再配達となるため、確実に手渡しで届けたい書類や荷物に適しています。信頼性を重視したい場面では、プラスの方が安心感があります。

厚さとサイズ制限の違い

次に注目したいのは厚さ制限の有無です。

レターパックライトは「厚さ3cm以内」というルールがあり、封筒がこの制限を超えると利用できません。厚みがある場合は、内容物を平らに整えるなどの工夫が必要です。

一方のレターパックプラスには厚さの制限がなく、封が閉まれば3cmを超えていても送付可能です。A4サイズ以内・重量4kg以内であれば、ややかさばる衣類や小物なども問題なく送ることができます。厚みが読めない荷物や、少し大きめの物を送りたいときにはプラスが向いています。

料金の違い

価格面でも両者には違いがあります。

レターパックライトは430円(2025年5月時点)で、郵便受けに配達される分、やや安価に設定されています。

対してレターパックプラスは600円と高めですが、手渡し配達という安心感、厚さ制限なしという利便性が上乗せされたサービス内容です。価格差は170円ありますが、その差は受け取る方法や荷物のサイズに見合う内容となっています。

配達スピードの違い

レターパックライトとプラスは、どちらも速達に準じたスピードで配送されます。土日祝日を含む配達にも対応しており、通常の定形郵便より早く届けられるのが強みです。

ただし実務上は、プラスの方が若干優先的に処理されるといわれる場面もあります。たとえば、重要な契約書や公的な書類など、確実に最短で届けたいときにはプラスを選ぶことで、より安心して利用できるでしょう。

配達状況の確認方法は同じ

どちらのサービスも、追跡番号付きです。日本郵便の追跡サービスを利用すれば、投函から配達までの状況をリアルタイムで確認できます。これは、取引相手や受取人にとっても安心材料になります。個人間の取引やビジネス用途での利用にも適しており、郵送リスクの低減につながります。

このように、レターパックライトとレターパックプラスは、「届け方」「厚さ制限」「料金」「配達形式」の観点から明確に異なる性質を持っています。

単純に安い方を選ぶのではなく、何を送りたいか、どのように届けたいかという目的に合わせて選択することが重要です。使用シーンごとに使い分けることで、よりスマートな郵便の利用が可能になります。

レターパックは自宅ポストに届くのか確認しよう

レターパックを利用する際、「相手の自宅ポストに届くのかどうか」は、送り主にとって非常に気になるポイントではないでしょうか。この点については、どのタイプのレターパックを使うかによって、対応が大きく異なります。

まず、レターパックライトは自宅の郵便受けに直接投函される仕組みです。受領印やサインは不要で、配達員がポストに入れることで配達完了となります。相手が不在でも受け取れるため、仕事などで昼間に家を空けがちな方には非常に便利な配送手段です。ただし、ポストに入らない場合や防犯上の理由などで配達員の判断により持ち戻りとなるケースもまれにあるため、すべてがポスト投函で完了するとは限りません。

一方、レターパックプラスは自宅ポストには入らず、必ず対面で手渡しされる形式です。受取人は玄関先で配達員からレターパックを受け取り、署名または印鑑での受領確認が必要になります。不在だった場合は持ち戻りとなり、不在通知書を元に再配達の手続きをしなければなりません。重要書類や手渡しで届けたい荷物には適していますが、受け取りの手間が増える点には注意が必要です。

このように、レターパックがポストに届くかどうかは「ライト」か「プラス」かで明確に違います。送り先のライフスタイルや受け取りやすさを考慮して、どちらのサービスを選ぶか判断するのが賢明です。配達方法の違いを把握していれば、トラブルや誤解を防ぐことができ、スムーズな取引につながるでしょう。

レターパックはどこで買えるのか購入場所を紹介

レターパックを利用するには、専用の封筒を事前に入手しておく必要があります。普通の封筒に切手を貼る形式とは異なり、専用封筒がそのまま送料込みの送り状になるため、どこで購入できるかを把握しておくことが重要です。以下では、購入可能な主な場所をそれぞれの特徴とともに紹介します。

郵便局の窓口で購入する

最も確実にレターパックを手に入れる方法が、郵便局の窓口での購入です。全国の郵便局では、レターパックライト(青)とレターパックプラス(赤)の両方を取り扱っており、必要な枚数をその場で購入できます。

窓口では使い方の説明や記入方法などを直接スタッフに確認できるため、初めて利用する人にとって安心感があります。また、同時に切手や他の郵便用品も購入できるため、郵送の準備をまとめて行いたい場合にも便利です。

ただし、郵便局の営業時間内に足を運ぶ必要があるため、日中の時間が取りづらい方にとっては不便に感じることもあるかもしれません。

コンビニエンスストアで購入する

レターパックは一部のコンビニエンスストアでも購入可能です。特にローソンやミニストップのように日本郵便と提携している店舗では、レジでレターパックの販売を行っているところがあります。

営業時間を気にせず購入できる点が大きなメリットで、夜間や早朝でも対応できるため、忙しいビジネスパーソンにとっては非常に便利な購入先となります。ただし、すべての店舗で取り扱っているわけではなく、在庫がない場合もあるため、確実に手に入れたい場合は事前に店舗に確認しておくと安心です。

オンラインショップでまとめ買いする

レターパックを頻繁に使用する人や法人利用を想定している場合には、日本郵便の公式オンラインショップの利用が適しています。インターネットから注文でき、自宅や職場に直接配送してもらえるため、買いに行く手間が省けます。

複数枚をまとめて購入できる点や、一定金額以上で送料無料になるキャンペーンがある場合もあり、コストパフォーマンスを重視したい人に向いています。登録手続きが必要な場合もありますが、一度手続きしておけば継続的に利用できるため、長期的には効率的です。

金券ショップやフリマアプリを活用する

少しでも安くレターパックを手に入れたい場合は、金券ショップやフリマアプリでの購入を検討する方法もあります。未使用品が数十円単位で安く出回っていることがあり、コストを抑えたいときには魅力的な選択肢となります。

金券ショップではまとめ買いによってさらに割安になるケースもあり、近所にある場合は一度立ち寄ってみる価値があります。ただし、在庫状況は店舗ごとに異なり、常に置いてあるわけではないため、訪問前に電話などで確認すると効率的です。

フリマアプリを利用する際は、商品の状態に注意が必要です。レターパックには有効期限がないものの、折れや汚れ、記入済みのものが混ざっていることもあるため、出品者の評価や説明文をよく確認した上で購入しましょう。

このように、レターパックは郵便局・コンビニ・オンラインショップ・金券ショップ・フリマアプリなど、複数の場所で購入可能です。それぞれのメリットと注意点を理解し、自分の利用頻度やライフスタイルに合った方法を選ぶことで、スムーズかつ効率的に郵送業務を進めることができます。

レターパックをポストに出すならどっちが正しいのかを整理しよう

最後にこの記事のポイントをまとめておきます。

- レターパックライトはポスト右側の投函口に入れるのが基本

- レターパックプラスもポスト右側の投函口が正しい

- ポストの右側は定形外郵便や大型郵便向けに設計されている

- 左側の投函口は定形郵便やはがき専用で自動仕分けが前提

- レターパックライトは定形外扱いのため右側が適切

- レターパックプラスは厚さ制限がないため右側でも入らない場合がある

- 投函口が1つのポストはサイズが合えばどちらでも問題ない

- 誤って左側に入れても郵便物は届くが仕分けに手間がかかる

- レターパックプラスが入らない場合は窓口に持ち込むのが安全

- レターパックプラスには集荷サービスもある

- コンビニ設置ポストはサイズが小さく投函できない場合もある

- レターパックライトは厚さ3cm以内でないと使用できない

- レターパックは郵便受けで買えるほか、コンビニや通販でも購入可能

- 安く買いたい場合は金券ショップやフリマアプリの活用が有効

- 配達速度や受け取り方法はライトとプラスで明確に異なる